- 屋根裏部屋パーフェクトプラン まとめ後編【屋根裏部屋がほしい…

- 屋根裏部屋パーフェクトプラン まとめ前編【屋根裏部屋がほしい…

- ロフトを書斎・勉強部屋に【屋根裏部屋がほしい!34】

- 子ども部屋のロフト活用【屋根裏部屋がほしい!33】

- 建築予定地の制約を調べよう 後編【屋根裏部屋がほしい!32】

- 建築予定地の制約を調べよう【屋根裏部屋がほしい!31】

- 上りやすく使いやすいロフトを計画するコツ【屋根裏部屋がほしい…

- 失敗しない屋根裏部屋づくり【屋根裏部屋がほしい!29】

- 第28回 よく検討したいところ④ 収納するもの【屋根裏部屋が…

- 第27回 屋根裏部屋とヌック【屋根裏部屋がほしい!27】

- 第26回 よく検討したいところ ③屋根の種類と角度の違い【…

- 第25回 よく検討したいところ ②屋根の種類と角度の違い【…

- よく検討したいところ ①階段&ハシゴ【屋根裏部屋がほしい!2…

- ホームオフィスプラン【屋根裏部屋がほしい!23】

- 大屋根の中にバルコニープラン【屋根裏部屋がほしい!22】

- リビングロフトプラン【屋根裏部屋がほしい!21】

- 屋根裏ベッドルームプラン【屋根裏部屋がほしい!20】

- 屋根裏ホームシアタープラン【屋根裏部屋がほしい!19】

- ルーフバルコニー付きプラン【屋根裏部屋がほしい!18】

- 屋上庭園併設プラン【屋根裏部屋がほしい!17】

- 屋根裏部屋の照明計画【屋根裏部屋がほしい!16】

- 固定階段付きロフトを考える【屋根裏部屋がほしい!15】

- 屋根裏部屋の出入り口とレイアウト【屋根裏部屋がほしい!14】

- 「ドーマー」ってどんな窓?【屋根裏部屋がほしい!13】

- 熱がこもりやすい屋根裏部屋【屋根裏部屋がほしい!12】

- 屋根裏収納の活用術【屋根裏部屋がほしい!11】

- 下屋裏収納のつくり方【屋根裏収納がほしい!10】

2021.01.27

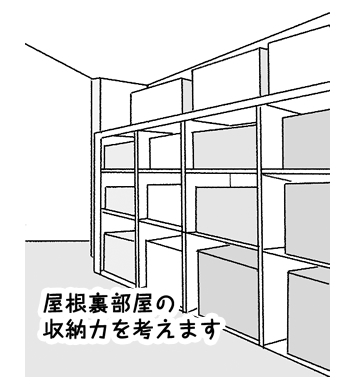

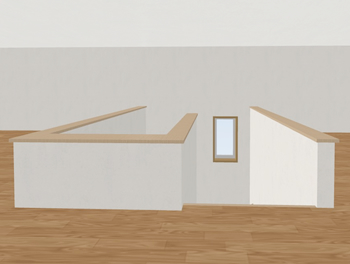

屋根裏部屋を立体的に認識する

これまで、さまざまな屋根裏部屋の事例や利用シーンをご紹介してきましたが、「屋根裏部屋の間取り」と言われるとイメージができますでしょうか?

大抵、屋根裏の余剰空間に、階段やはしご等の出入り口をつけるだけと思われがちですが、実は立体的に捉えることで、意外な工夫のヒントがみつかることを、今回は見ていきたいと思います。

出入り口と通路の付け方

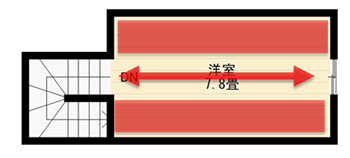

同じ床面積の屋根裏収納でも、出入り口の位置で収納力が変わります。収納スペースを重視した屋根裏収納を計画する場合は、特に注意しましょう。

収納力は床だけでなく、壁の面積でも決まりますが、これは屋根裏収納でも同様です。

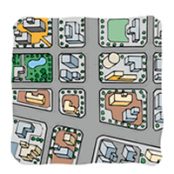

壁際に出入り口が面していると、壁に沿って移動が必要なため収納として使えるスペースが減ることがあります。こんな時は、出入り口を中央に配置してまっすぐ通路を取ることで両側に無駄なく収納スペースを確保できます。

出入り口を真ん中に配置すると通路が直線となるため、両側の壁面に無駄なく収納スペースを取ることができます。本棚などの収納家具も、隙間なく設置することができますね。

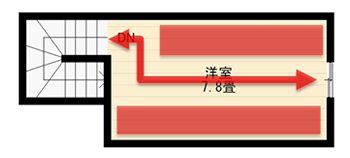

入り口を壁面に付けると、壁に沿った動線スペースが必要なため壁面に物が置けなくなります。通路もジグザグとなり、同じ面積の屋根裏収納でも、通路のために収納力が損なわれてしまいますね。

ただし、これは幅が狭く奥行きが長い屋根裏部屋に限る考え方になります。

異なるレイアウトの屋根裏部屋の場合でも、あらかじめ、どこに何を置くかをイメージして、出入り口と通路のスペースが適切かどうかをチェックしておきましょう。

屋根裏の余剰スペースや階段の位置の都合から、なかなか思い通りの位置に出入り口を計画するのは難しいですが、屋根裏収納の使い勝手を見比べる視点としても活用できます。

屋根裏収納のゾーン分けを考える

さまざまな屋根裏部屋の活用例(第11回)を知れば知るほど、用途を絞り込めなくて悩む人も多いのではないでしょうか?

入居後に便利な収納として計画性なく荷物をどんどん搬入してしまうと、あっというまに先々に使えるスペースがなくなってしまうかもしれません。

そんなときは、屋根裏空間のゾーン分けを意識してみてはいかがでしょうか。

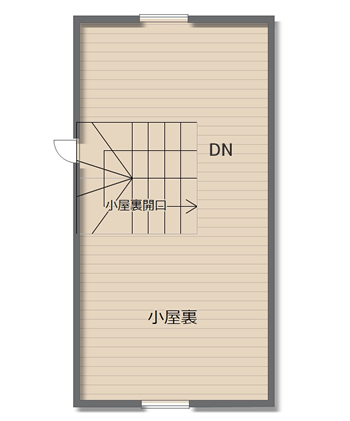

一般的には、屋根裏収納は1部屋と思われがちですが、工夫次第に空間を分離して利用しやすくレイアウトできる場合があります。

例えば、長方形の屋根裏空間の中央に固定階段が配置出来る場合、階段に壁を付けることで、空間をゾーン分けすることができます。階段の入り口が中央にありますので、片方の空間が荷持でいっぱいになっても、もう片方の空間を自由に利用することができます。

逆に、同じプランでもあえて壁を付けなければ、広々とした一つの空間となります。

このように、平面図では同じに見えても、使い勝手が大きく変わる壁等の立体構造の確認を必ずしておきましょう。

同じ平面図でも階段に壁があるかどうか、使い勝手が大きく異なります。壁があることで、階段の両側に2つの部屋があるような屋根裏収納となります。

出入り口の階段に腰壁

腰壁と柱

同じ平面図でも階段に壁があるかどうか、使い勝手が大きく異なります。壁があることで、階段の両側に2つの部屋があるような屋根裏収納となります。

さて、次回はロフトタイプの屋根裏部屋に固定階段を設置するプランを検討したいと思います。