- よく考えておくべきだったこと2点【家づくりの理想と現実 71…

- 全記事からベスト3発表!【家づくりの理想と現実 70】

- 大容量のリビング収納を使いこなす【家づくりの理想と現実 69…

- 停電を経験して防災対策を見直す【家づくりの理想と現実 68】

- 中学生のための子ども部屋【家づくりの理想と現実 67】

- わが家の裏ワザ収納術【家づくりの理想と現実 66】

- 外構に選んだ植物とお手入れ【家づくりの理想と現実 65】

- 快適なワークスペースをつくる【家づくりの理想と現実 64】

- ダウンライトの寿命と交換工事【家づくりの理想と現実 63】

- ゴミステーションをつくる【家づくりの理想と現実 62】

- 造作・既成の本棚を見直す【家づくりの理想と現実 61】

- 施主支給について考える【家づくりの理想と現実 60】

- 【外構工事の費用】玄関へのアクセスを改善する外構リフォーム【…

- 浴室の設備選びの反省点【家づくりの理想と現実 58】

- 脱衣室は広くつくる【家づくりの理想と現実 57】

- 家具の新調と持ち込みプラン〈後編〉【家づくりの理想と現実 5…

- 家具の新調と持ち込みプラン〈前編〉【家づくりの理想と現実 5…

- 樹脂製ウッドデッキの経年変化と反省点【家づくりの理想と現実 …

- 【外構工事の費用】ウッドデッキの素材選びと全費用【家づくりの…

- 2つに分けた子ども部屋のレイアウト【家づくりの理想と現実 5…

- 子ども部屋を2つに分ける【家づくりの理想と現実 51】

- 太陽光発電の経年劣化の検証【家づくりの理想と現実 50】

- 室内物干し3製品比較 後編【家づくりの理想と現実 49】

- 室内物干し3製品比較 前編【家づくりの理想と現実 48】

- ハウスメーカー保証期間でのメンテナンス【家づくりの理想と現実…

- ハウスメーカーの1カ月点検【家づくりの理想と現実 46】

- ユニット工法の工事現場【家づくりの理想と現実 45】

- パントリーの奥行き活用法【家づくりの理想と現実 44】

2020.10.16

【執筆者プロフィール】

やっこ さん

30代の主婦であり、エンジニアとして働く会社員でもある。2014年に、1階にご主人の両親、2階にやっこさんご家族(ご主人+男児2人)が暮らす二世帯住宅を建てる。

家づくりの完成までの記録にとどまらず、完成後には図面では解らなかった使い勝手・デザインへの感想、また使いやすくするための細やかな工夫等の情報を公開し、新築を検討中の人たちに人気のブロガーさんです。

今回はキッチンのパントリーについて、建築時のささやかなこだわりと、暮らし始めてからの活用方法を書いてみたいと思います。

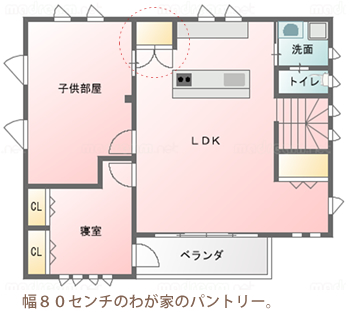

食品を収納するためのパントリーは、あまり大きくなくてもいいので、どうしても欲しかった収納の1つです。わが家ではキッチンの背面収納に並んだ位置に設けました。

幅約80センチの開き戸の収納。配置やサイズ感に強いこだわりがあったわけではなく、確保可能なスペースとして自然とこのプランに落ち着いたもので、間取り的にも形状的にもごくごく普通の収納です。

でも、実はほんのちょっとだけこだわったところがあります。

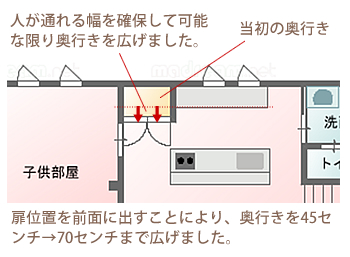

こだわりの1つは、奥行き。

当初、パントリーの奥行きはキッチンの背面収納に合わせ、45センチというプランでした。が、通り抜けの邪魔にならないギリギリのラインまで扉面を前に出して、奥行きを70センチ程度まで広げたのです。

とは言え、奥行きが深すぎる収納というのは使いにくいので、奥行きを広げればそれだけ収納量が増える…とは一概に言えませんね。食品ストックのような細々したものを収納する場合は、むしろ当初プランの45センチ程度の方が出し入れが容易で使いやすいと思います。

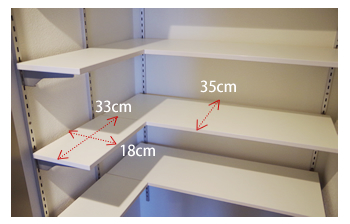

そのため、パントリー自体の奥行きは広げたものの、内部に造り付けで設置した棚板については当初パントリーの奥行きと合わせた35センチ程度の奥行きのままでサイズ変更はしませんでした。

それではなんのために奥行きを広げたのか?と言いますと…

パントリーの下部のスペースをこのように活用したかったため。

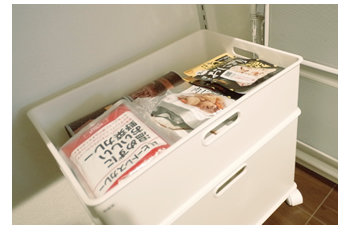

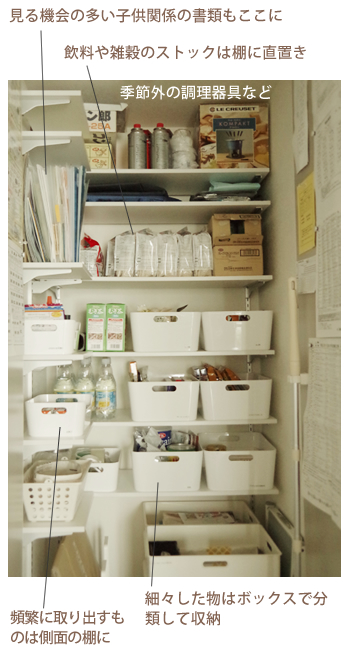

現在、パントリーの下部3分の1ほどは、資源ゴミ置き場となっています。

左側は段ボールストッカーを置いて段ボール置き場。その右側は複数のボックスを組み合わせて、ビン・缶・ペットボトル、不燃ゴミ、古紙などを分別して捨てられるようにしています。使いにくい奥の下側のボックスは非常食の保管場所です。

資源ゴミ回収日までの期間(わが家の地域は2週間に一度です)、各種資源ゴミが溢れないだけのスペースがあることはもちろん大事なのですが、特に「折りたたんだ段ボールの保管場所」として考えると、収納の幅よりも奥行きが重要なポイントになってきますよね。

わが家のパントリーの奥行き75センチは、段ボールサイズを考慮して決めたわけではなく、資源ゴミも置けるよう確保可能な最大サイズだっただけなのですが、図らずも(特別大型ものを除き)大抵の段ボールは収まる最適なサイズ感となりました。

ネット通販を多用するため、かなりの量の段ボールゴミが出るわが家でも、このパントリーがあるおかげで、資源ゴミ回収日までの期間を「溢れる段ボールが常に視界に入るという」ストレスを感じずに過ごすことができています。

そしてもう1つのこだわりは、奥行きを広げたことで生まれた空間の有効活用です。

下部を資源ゴミ置き場として活用するために収納自体の奥行きを広げ、一方で取り出しやすさを重視して棚板の奥行きは浅く。…となると、いささかもったいないなぁと思うのは、上部の手前側の空間ですよね。

取り出しやすさは損なわない形でこの手前の空間を有効活用できないかなぁということで、片方の側面にも小さな可動式の棚板を設置しました。

つまり、パントリー内はL字型に棚板が設置されていることになります。

小さな棚板なので収納量としてはごくわずかですが、やっぱりあるとないとじゃ大違いで、細々した物の置き場所としてとても役立っています。

取り出しにくい上段には、出番の少ないシーズンオフの調理器具や非常時用のガスコンロなど。

取り出しやすい中段部分は食品置き場ですが、細々した物(調味料・缶詰・麺類・レトルト食品など)はボックスでざっくり分類、ストックを兼ねて大量購入する飲料や雑穀などは棚に直置きしています。

手前に設けた小さな棚板には、頻繁に取り出すふりかけや子供用の野菜ジュースなどに加え、確認する機会の多い子ども関係の書類も収納。

そして、以前収納の回でも触れましたが、パントリーの開き戸の裏面(マグネットがくっつきます)にはプリント類を掲示したり掃除用品を引っ掛けたりと、こちらも余すことなく活用しています。

上述のように資源ゴミ行きの古紙ボックスがパントリー内にあるので、不要になったプリント類はその場で古紙ボックスへと捨てられて動線もスムーズなのです。

と、大容量とは言えないまでも、それなりの収納量でアレコレで詰め込んだわが家のパントリー。

「食品や日用品の在庫はできるだけ少なくして、収納の容量も最低限に」という考え方も最近はよく見られますが、わが家は逆に、防災備蓄も兼ねて食品も日用品も多めにストックしておきたい派です。

そのため、収納テクニックに頼らなくてもポンポンとストックを投げ込めるパントリーは、とっても心強い存在。

家づくりの中では「ここはこだわりポイント!」というほどスポットが当たるカ所ではないのですが、暮らし始めてみるとわが家の収納の要とも言えるほど予想以上に大活躍の収納スペースとなりました。