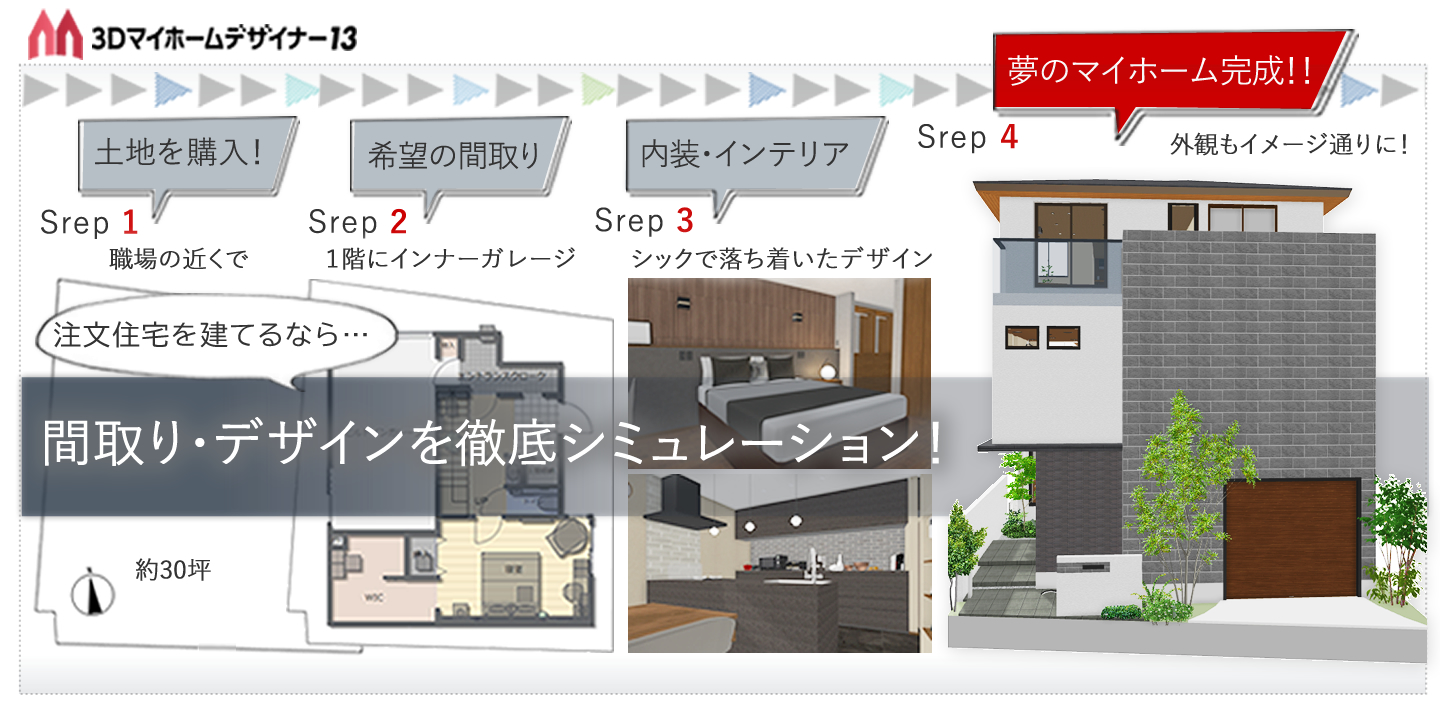

「 間取り・デザイン徹底シミュレーション!」 バックナンバー

- 40)わが家のスマートホーム機器【徹底シミュレーション! P…

- 39)スマートフォンとスピーカーで家電を制御【徹底シミュレー…

- 38)スマートホームとは?基礎から分かる最新住宅のカタチ【徹…

- 37)オリジナル「カウンター&タオルラック」【徹底シミュレー…

- 36)造作テレビボード設計と費用【徹底シミュレーション! P…

- 35)わが家の大工工事と造作家具【徹底シミュレーション! P…

- 34)完全室内干しの暮らし【徹底シミュレーション! PR記事…

- 33)もう一度家を建てたい【徹底シミュレーション! PR記事…

- 32)土地探しで気を付けたこと【徹底シミュレーション! PR…

- 31)夢を叶える土地探し【徹底シミュレーション! PR記事】

- 30)天井のあしらい【徹底シミュレーション! PR記事】

- 29)リビングの折り下げ天井【徹底シミュレーション! PR記…

- 28)リフォームで子ども部屋を増やしたい【徹底シミュレーショ…

- 27)外構のデザイン【構造物編】【徹底シミュレーション! P…

- 26)外構のデザイン【植栽編】【徹底シミュレーション! PR…

- 25)外構業者をどうするか問題【徹底シミュレーション! PR…

- 24)スイッチ・シミュレーション【徹底シミュレーション! P…

- 23)付けてよかったコンセント【徹底シミュレーション! PR…

- 22)ビルトインガレージの仕様【徹底シミュレーション! PR…

- 21)ビルトインガレージの設計【徹底シミュレーション! PR…

- 20)子ども部屋のデザイン【徹底シミュレーション! PR記事…

- 19)子ども部屋の仕様【徹底シミュレーション! PR記事】

- 18)間接照明後付けDIY編【徹底シミュレーション! PR記…

- 17)書斎 デザイン編【徹底シミュレーション! PR記事】

- 16)書斎 間取り編【徹底シミュレーション! PR記事】

- 15)セカンドリビング デザイン編【徹底シミュレーション!…

- 14)セカンドリビング 間取り編【徹底シミュレーション! …

- 13)LDKの照明プラン【徹底シミュレーション! PR記事】

- 12)脱衣所・ファミリークローゼット デザイン編 【徹底シミ…

- 11)脱衣所・ファミリークローゼット 間取り編 【徹底シミュ…

- 10)キッチン デザイン編 【徹底シミュレーション! PR記…

- 9)キッチン 間取り編 【徹底シミュレーション! PR記事】

- 8)ダイニング デザイン編 【徹底シミュレーション! PR記…

- 7)ダイニング 間取り編 【徹底シミュレーション! PR記事…

- 6)リビング デザイン編 【徹底シミュレーション! PR記事…

- 5)リビング 間取り編 【徹底シミュレーション! PR記事】

- 4)寝室とウォークインクローゼット デザイン編 【徹底シミュ…

- 3)寝室とウォークインクローゼット 間取り編 【徹底シミュレ…

- 2)玄関まわり デザイン編 【徹底シミュレーション! PR記…

- 1)玄関まわり 間取り編 【徹底シミュレーション! PR記事…

2025.05.21

【執筆者プロフィール】

文・写真:Kikorist

都内で暮らす30代の会社員。家族は妻と双子の娘と猫。2021年秋に住友林業で念願のマイホームを建てました。

【マイホームへようこそ28回】で登場した我が家のこだわりポイントや検討の過程を詳しくお伝えします。

住友林業との家づくりやライフスタイルに関するブログを運営中。 blog https://kikorist.com

前回に引き続き、私たち夫婦が意識した都市部での土地探しのポイントを紹介していきます。

③防火地域を避けるべし

防災上の観点から、地域によっては行政から「防火地域」「準防火地域」の指定がされている場合があります。これは自治体が建蔽・容積率などと同じく、自治体が公開している都市計画図で確認が可能です。

防火地域は、都市の中心部や商業地など火災の危険が特に高い地域に指定され、建築物の防火性能が非常に厳しく求められます。準防火地域は、防火地域ほどではありませんが、一定の防火対策や準耐火構造が求められます。

防火地域に木造でも建てられないことはないのですが、木造建築物の防火対応に多額の費用がかかるため、鉄骨造・RC造が基本となります。鉄骨造を扱っている工務店はほとんどないため、鉄骨造の大手ハウスメーカー、もしくはRC・鉄骨造に強い建築家に限定されることになります。

もともと鉄骨造を希望する人や、その場所に住みたい明確な理由がある人を除けば、防火地域は避けたほうがいいでしょう。

【ポイント 建築費用と床面積で検討】

ちなみに、防火地域・準防火地域に耐火・準耐火構造の建物を建てると、建蔽率の10%の緩和を受けることができます。例えば、建蔽率60%であれば70%に緩和されます。容積率は変わりませんが、建蔽率が高くなることで1フロアあたりを広くすることができます。例えば30坪の土地であれば10%=3坪=6帖になりますので、無視できない差です。

前回の記事でも述べましたが、建蔽率が高ければその分土地面積を減らせます。準防火地域でのコストアップと土地のコストダウンを天秤にかけることになります。

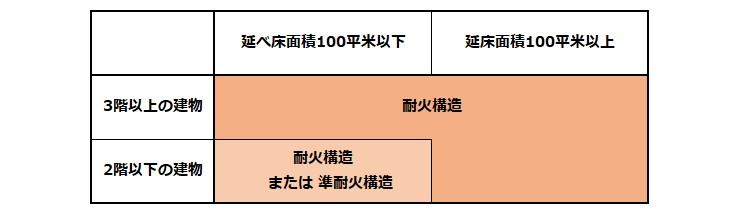

防火地域の規制

準防火地域の規制

④高度地区に注意

高度地区は自治体の都市計画において、第1種、第2種…といったように区分が定められています。規制内容は自治体が決めるため、同じ「第1種高度地区」であっても自治体で制限内容が異なる点に注意が必要です。

高度地区では、建物の高さに制限を加える絶対高さ制限(高さの上限)や北側の斜線制限が定められています。絶対高さ制限は戸建て住宅においてそれほど大きな問題になることはありませんが、斜線制限については問題になることがあります。

【ポイント 斜線規制は必ずチェック】

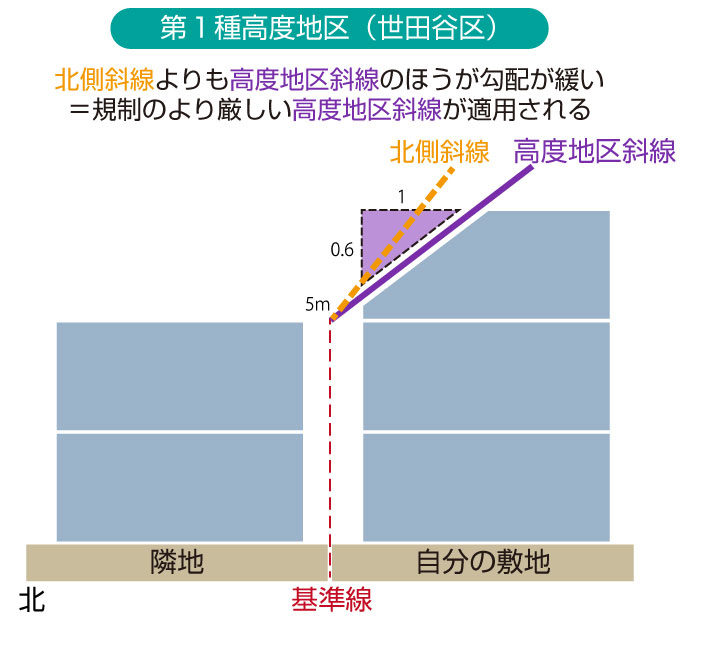

高度地区の斜線規制は、前回解説した北側斜線とは別の規制です。北側斜線規制の勾配は1:1.25と決まっていますが、高度地区の斜線制限はそれより厳しい場合があります。

例えば、東京都世田谷区の第1種高度地区の斜線規制は1:0.6の勾配です。この場合、北側斜線規制より勾配が緩やか=規制が厳しい高度地区の1:0.6の勾配が適用されるため、斜線が建物にかかる可能性が高くなります。斜線にかかるとその分建物を小さくしたり母屋下がりにする必要があります。

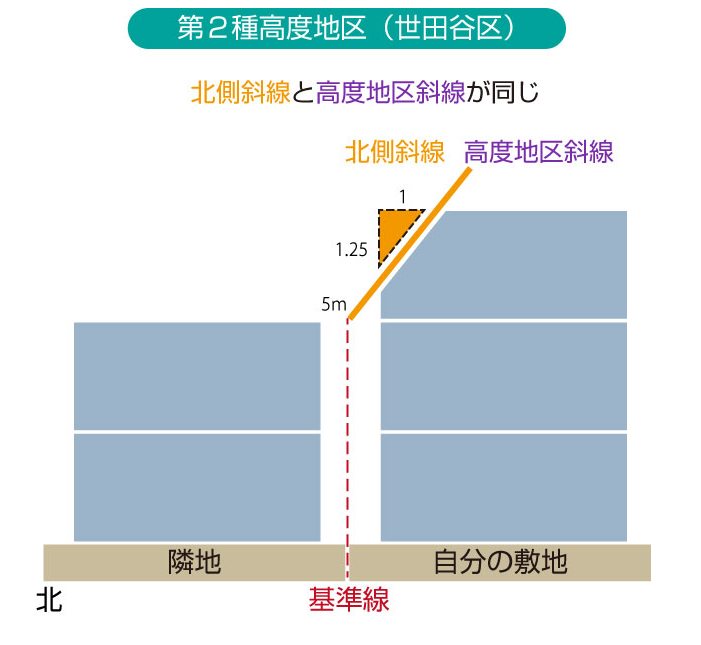

第2種高度地区であれば、一定の高度までは北側斜線規制と同じ1:1.25が適用されるので、第1種高度地区と比べて大きな建物が建てられます。

建物のプロと土地探しをしよう

【ポイント どんな建物が建てられるか相談しながら探す】

ここまで解説して内容以外の部分でも、土地探しは建物部分の法規制に絡む部分が多数あります。不動産会社は土地のプロではありますが、建物のプロではありません。

土地探しと並行して、建築会社も早めに選定を行い、建築側の担当者も土地探しに関わってもらうことで、効率的に土地探しをすることができるようになります。

これから土地探しをする方が、いい土地に巡り合えることを祈っています。