2022.06.01

「パントリー」とは、食品をストックしたり、日用品を保管したりするのに役立つ収納スペースのことを言います。最近では、家づくりでもパントリーを設けた間取りが一般的になってきました。

パントリーと一口に言っても、1つの部屋として設ける部屋タイプと、壁に棚を作る壁面タイプがあります。今回は、そんな収納力がグッと上がるパントリーをより賢く使う収納術をご紹介します。

1、収納量に必要な広さを把握する

パントリー収納において最も大事なことは、「何をどれくらい収納するか」を把握することです。それによって、パントリーを設ける場所、広さ、棚の数、奥行きなどが変わってきます。ここではまず、パントリーに必要な広さを考えてみましょう。

飲料水や食品ストックが多い人や、食品だけでなく掃除用具や日用品なども収納したい人は、ある程度大きなスペースが必要になるので、ウォークインパントリーを設けるといいでしょう。人が入ってモノを出し入れすることも考えると1畳以上のスペースを確保したいところ。

逆に、そこまで収納したいモノが多いわけではなく、スペースに余裕がないという人はクローゼットのような壁面タイプのパントリーがオススメです。

部屋タイプのウォークインパントリー。中に入って出し入れするので、最低でも1畳の広さが必要です。

壁面に収納するタイプのパントリー。半畳ほどの広さで奥行きは浅め。その分、モノの出し入れはしやすくなります。

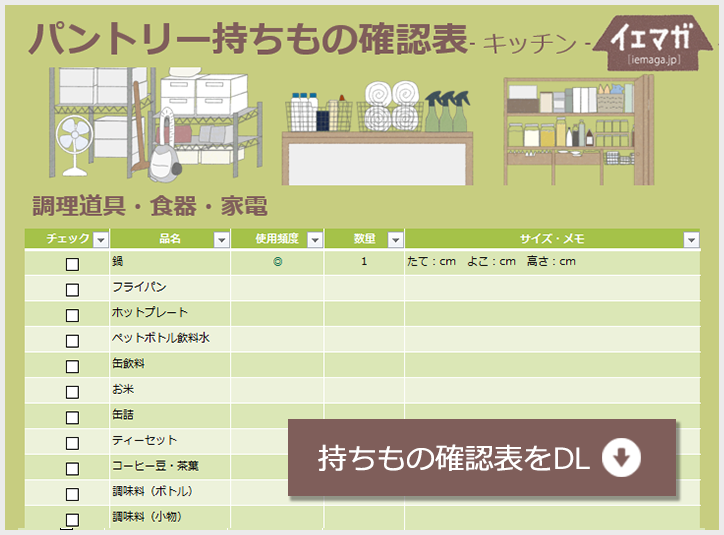

まずは、収納量とそれに必要な広さを把握するため、今ある収納したいモノの数量とサイズをチェックし、整理してみることが大切です。その際、「パントリー持ちもの確認表」のようなシートを使ってリストアップしておくと、いざ棚にモノを収納するときに、どの棚に何を置くかが分かりやすくなります。

2、パントリーへの動線を考える

次に「何をどれくらい収納するか」の「何を」に注目してみましょう。それによって、パントリーを設ける場所が変わってきます。やはり、パントリー設置場所の王道は、キッチンの近く。

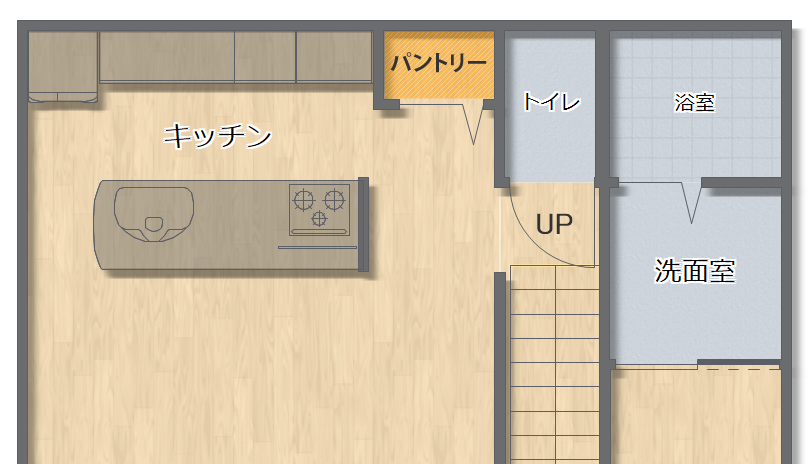

こちらのお家(間取り図1)は、以前のマンション暮らしでは床にお米やドリンク類の食材を置いていて、新築時にはそれらがすべて収まる収納がほしいと、希望されたそうです。半間ほどの収納ですが、保存しておく食品がすべて収まり、料理をしながらすぐに手が届くベストポジションです。特に重い食材をしまうのは、キッチンの近くが一番ですね。

(間取り図1)背面の大きなカップボードも大活躍。こちらに調理家電や食器類がきれいに収まっています。

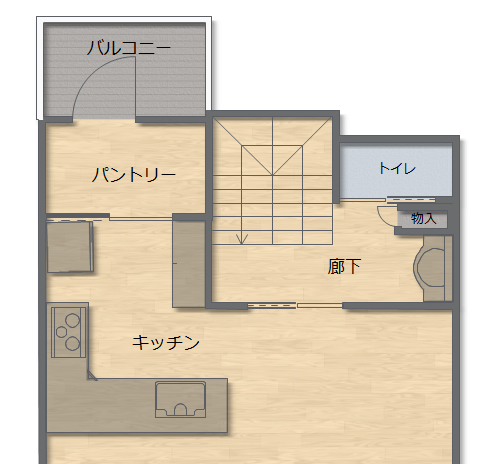

イエマガサポーターさんの実例から、L字型の広いキッチンとバルコニーの間につくられた2畳ほどの広さのパントリーもご紹介します(間取り図2)。冷蔵保存しておきたいものが多いため、パントリーの中には2つめの冷蔵庫が設置されています。バルコニーに面した扉を開けると換気もできて、食品保存の湿気問題を解決してくれます。元々、通風が気になってこの間取りにされたそうです。

(間取り図2)北側の通気性が気になって取り付けたベランダに面した窓付き勝手口があるパントリー。イエマガサポーター(埼玉県・ぱーぼーさん・男性)

しかし、食材や食器、タッパー類などを収納したいのであれば、キッチンの背面や横にパントリーを設置するのがいいですが、園芸用品やアウトドア用品、ペット用品などを収納したい場合は玄関近くに設置して、外との動線を意識した間取りにしたほうが良いでしょう。収納する物の種類によって、便利な配置が変わってきます。

衣料用洗剤や掃除用具、タオルなどを収納したい場合は、洗面室にパントリーを設置して洗濯などの家事をしやすくなります。

玄関、洗面室、リビング、キッチンなど、各部屋からアクセスしやすい位置にパントリーを設けると、回遊性の高い動線を実現できます。

~パントリーの配置例~

□玄関・勝手口の近く

参考記事:連載『こだわりママの家づくりノート』vol.5 玄関収納&パントリー便利な動線を考える

□洗面室の近く

参考記事:連載『マイホームへようこそ』vol.18 使いやすさを追求したキッチンのある家

□リビング・ダイニングの一角に

洗面室にパントリースペースを設けるプラン。カウンターを設けることで家事室にも。

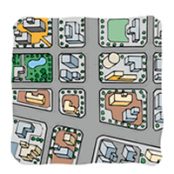

各部屋からの動線を考えた位置にパントリーを設置。家事のしやすい間取りに。

3、棚づくりのコツと奥行き

パントリーの広さと設置場所、収納するモノが決まれば、具体的な棚づくりに入っていきます。どれくらいの奥行きにするか、どの段に何を収納するかを決めていきましょう。

まず棚の奥行きについては、収納するモノによって変わってきます。例えばホットプレートやミネラルウォーターなどを収納したい場合、奥行き45cmあるといいでしょう。お皿やグラスなどを並べる場合は、奥行き30cmでも大丈夫です。

モノを出し入れするスペースの確保も大事なポイントです。人がスムーズに歩くのに必要な幅は60cmほど。棚で部屋がいっぱいになってモノを出すのに一苦労といったことにならないよう最低限のスペースは確保しておきましょう。

次にどの段に何を収納するかを考えます。普段よく使う食器や食材は目線の高さを目安に手の届きやすい範囲に収納しましょう。もちろん身長によりますが、床面から90cm~165cmの間にするとモノの出し入れがしやすくなります。

そして、下段には重くて大きな家電や飲料水などを置くといいでしょう。床面を利用してゴミ箱を設置するのもオススメです。上段は軽い食材や使用頻度の低い食器などを収納するといいでしょう。

また、固定された棚ではなく、棚板の位置が変更できる可動棚にすると収納するモノによって臨機応変に高さを変更できるので便利です。

どの段に何を収納するかも使いやすいパントリー作りの大事なポイントです。

収納ボックスやワゴンを使うことで、収納物を取り出しやすいパントリーに。照明やコンセントも忘れずに設置しましょう。

4、便利な収納アイテム

もう1つ、パントリー収納で大切なポイントがあります。それは取り出しやすいアイテムを使うことです。特に小さいモノは収納しづらいことがあります。そういった際は、取手付きの分類ボックスを使ったり、キャスター付きのワゴンを使ったりして取り出しやすくなる工夫をしましょう。

あらかじめ使用する分類ボックスなどの収納アイテムが決まっていれば、そのサイズに合わせて棚の奥行きなどの設計を行うことも可能です。

そして後になって後悔するポイントとして挙げられるのがコンセントです。パントリーで家電を使いたい、または充電したいという人はコンセントの設置も忘れないようにしましょう。

パントリーでは手がふさがっていることも多いので、センサー照明を設置して自動的にオン・オフができるようにしておくとストレスが減りそうです。

また収納するモノによっては、湿気がこもらないように換気扇を付けるなど、換気対策にも注意を払っておくといいでしょう。