- 第30回 2畳でリモートワーク 【夢のマイホーム奮闘記】

- 第29回 2畳で書斎をつくる 【夢のマイホーム奮闘記】

- 第28回 子ども部屋はどこまで造り込むか?【夢のマイホーム奮…

- 第27回 階段の成功と失敗【夢のマイホーム奮闘記】

- 第26回 吹き抜けのある住まい【夢のマイホーム奮闘記】

- 第25回 吹き抜けのメリット・デメリット【夢のマイホーム奮闘…

- 第24回 階段下トイレの設計【夢のマイホーム奮闘記】

- 第23回 階段の動線と空調【夢のマイホーム奮闘記】

- 第22回 キッチンの収納は足りている?【夢のマイホーム奮闘記…

- 第21回 パントリーと+αの収納をつくる【夢のマイホーム奮闘…

- 第20回 造作キッチンの使い心地【夢のマイホーム奮闘記】

- 第19回 細部にこだわったキッチン設計【夢のマイホーム奮闘記…

- 第18回 リビング・ダイニングで快適に過ごすために【夢のマイ…

- 第17回 リビング・ダイニングの設計【夢のマイホーム奮闘記】

- 第16回 玄関クローゼットの使い方【夢のマイホーム奮闘記】

- 第15回 玄関の収納量と動線【夢のマイホーム奮闘記】

- 第14回 ファミリークローゼットの内部設計【夢のマイホーム奮…

- 第13回 LDK・廊下の間仕切り収納【夢のマイホーム奮闘記】

- 第12回 回遊動線をつくる間仕切り収納【夢のマイホーム奮闘記…

- 第11回 クローゼットと寝室の設計ポイント【夢のマイホーム奮…

- 第10回 寝室とクローゼットの機能性【夢のマイホーム奮闘記】

- 第9回 洗濯は省スペースで時短へ【夢のマイホーム奮闘記】

- 第8回 ランドリールーム・水回りの間取り・動線【夢のマイホー…

- 第7回 間取り・動線への願い【夢のマイホーム奮闘記】

- 第6回 失敗から学んだ家づくり【夢のマイホーム奮闘記】

- 第5回 1000万円以上の減額調整【夢のマイホーム奮闘記】

- 第4回 初回設計案と見積もり【夢のマイホーム奮闘記】

- 第3回 土地と建物の費用が決まる【夢のマイホーム奮闘記】

- 第2回 建築会社を探しをはじめる【夢のマイホーム奮闘記】

- 第1回 どんな家を建てたいか【夢のマイホーム奮闘記】

2025.07.02

【執筆者プロフィール】

はじめまして。さわおと申します。2022年に家を建てよう! と決意をし、紆余曲折を経て2024年の夏にようやく新居へ引っ越すことができました。引っ越す頃に息子も生まれ、家族3人で楽しく暮らしています。

長い家づくりの中で経験した失敗や大変だったこと、そしてそれをどうやって乗り越えたかについて、連載を通して家づくり中の方へ届けることで、誰かの悩みや問題を解決できると嬉しいなと思いながら、この記事を書いています。

Blog: https://xshmblog.com

第18回 リビング・ダイニングの設計【夢のマイホーム奮闘記】

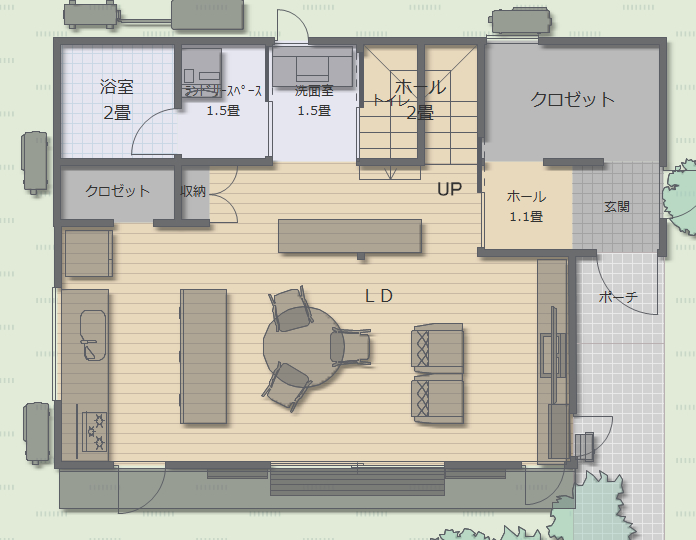

わが家のLDKは、キッチンを含めて約18畳。そのうち、実際にリビング・ダイニングとして使える面積は約16畳です。決して広いとは言えないサイズですが、家族3人で暮らすなかでの実際の使用感をまとめてみました。

今のところは「ちょうどいい」広さ

LDK全体で18畳、有効面積としては16畳。数字だけ見るとややコンパクトですが、今のところ「狭くて困る」と感じたことはありません。

わが家では、直径110cmの円形ダイニングテーブルに椅子を3脚、一人掛けソファを2脚置いています。加えて、テレビの横には子どものおもちゃ棚を一時的に設置中。それでも、生活動線を妨げるような圧迫感は感じていません。

約16畳のリビング・ダイニング。

完成直後のリビング・ダイニング。

リビング側は吹き抜けになっています。左手にある間仕切収納のまわりを回遊できる動線です。子どもがリビング・ダイニングと廊下をぐるぐる回って遊ぶことも。

行き止まりのない回遊性のある間取りにしているため、1歳の息子も気分がいいときはリビングをぐるぐると歩き回っています。友人家族が遊びに来て、大人4名・未就学児4名が一緒に過ごす日もありましたが、思いのほか快適に過ごせました。

家具で圧迫感を出さないよう工夫していること(前回を参照)や、収納家具を最小限にしていることも、広さの印象に貢献していると思います。限られた空間のLDKで快適に過ごせているのは、「回遊動線を確保すること」と「事前の収納計画で物の居場所を決めておくこと」が効いているなと感じています。

小物収納のリアルと工夫

リビング・ダイニングでは、意外と小物が多く使われます。ハサミ、爪切り、印鑑やペン、子どもの通園が始まってからは毎日使う体温計なども増えました。

こうした「よく使うけれど出しっぱなしにはしたくないモノ」の収納場所がないと、すぐに置き家具が増えがち。わが家のようなLDKでは、それが空間の圧迫感につながります。

わが家では、間仕切り収納の中に日用品や雑貨の定位置を確保しました。また、アイランドキッチンの下にも収納スペースがありますが、こちらは当初、小物やカップを飾る場所にする予定だったものの、1歳の子どもが器用に扉を開けて中を漁るようになったため、現在は書類や妻の危なくない手芸道具を入れる場所になっています。

収納は単に「容量が多ければいい」ではなく、「安全性」や「アクセスしやすさ」まで考慮することが大切だと実感しています。子どもが大きくなるまでの数年間は、ここの収納はあまり活用できないかもしれません。家族のライフステージに合わせて見直しやすい収納計画が理想ですね。

間仕切り収納の中に、リビングで使う雑貨類の定位置を確保しました。

アイランドキッチンの下につくった収納は、すぐに子どもが開けられるようになったので、子どもが触っても良いものを入れることに。

わが家の場合はLDKの照明は明るめにして

照明については、設計時に「明るめにするか」「雰囲気重視で暗めにするか」で迷いました。インテリア重視なら、天井面の美しさを保つためにダウンライトなしで、ペンダントライト+間接照明で落ち着いた空間にする選択肢もありましたが、わが家では最終的に明るめを選択。

照明はペンダントライト(赤丸印)とダウンライトで明るめに計画。

理由は、妻の趣味である手芸や、将来の子どものお絵描き・勉強など、手元をしっかり照らしたいシーンが多く想定されたからです。そのため、必要な場所にはダウンライトを設けました。

結果的にはわが家ではこの判断は正解。夜が暗いのはもちろんですが、軒をできるだけ深く取っていることで、天気が悪い日は思っていたよりも暗いです。そういった日でも明るく過ごせるように、ダウンライトも使った明るめの照明計画は正解でした。

ただし、LDK全体という単位で考えて可能な限り明るくしよう、というよりは、「どんな作業を」「どこでするか」を考えて、それに応じた照明計画を立てることが重要だと思います。家族のライフスタイルを具体的に想像しながら照明の明るさと配置を決めると、暮らしやすさがグッと上がるかもしれません。

この照明は、家づくりの期間中ずっと悩み続けて選んだ、我が家の“顔”ともいえる存在。合うかどうか、実際に吊るしてみるまで分からない部分が多く選ぶのが大変でした。

特にサイズ感に関しては、店舗で見るよりも家で見ると大きく見えます。これから選ぶ方は近いサイズのものを実際に吊るしてみるなどして、慎重に選ぶことをおすすめします。